Para Sun y Hermes

Conocí a Javier Sicilia en la comida de cumpleaños de una vecina poeta y traductora. Me habían dicho que era un tipo difícil. Con algunos tequilas encima me animé a abordarlo esa fría tarde de fiesta cuando lo vi sentado, solo, en un cómodo sillón. Me presenté diciendo que acababa de leer su prólogo a una larga entrevista que Ricardo Venegas le había hecho a un escritor que admiro, Ricardo Garibay. Le comenté que mi padre había cursado la licenciatura de derecho con Garibay en la UNAM y que le había publicado uno de sus primeros libros de cuentos en la colección Los Epígrafes, que editó junto con María Elvira Bermúdez y Salvador Reyes Nevárez. Le dije también que su prólogo me había parecido espléndido y que me había sorprendido la relación de amistad que había podido establecer con un personaje calificado por muchos como impaciente y altanero. “Como toda alma sensible y vulnerable”, me respondió, pensando tal vez en él mismo, “Garibay se construyó una coraza para resistir, pero en el fondo era blando.”

Es todo lo que recuerdo de aquella plática que habrá durado tal vez quince minutos. Sin embargo, ese gentil encuentro fue suficiente para animarme a releer algunos de sus poemas, seguir la revista Ixtus que dirigía y leer sus artículos en Proceso. Sicilia, conocido más bien en círculos académicos y literarios, alcanzó después gran notoriedad por el asesinato de su hijo Juan Francisco a manos del narco y por haber tomado la decisión de abandonar la poesía a partir de ese dramático suceso para dedicarse por entero a la lucha por la paz y la seguridad en el país.

Todo esto viene a cuento porque a los oídos de M, mi exmujer, tan alejados de la vida pública, había llegado la noticia de la muerte del hijo de Sicilia. Me preguntó si lo conocía. Le recordé que había platicado con él en aquella fiesta de aniversario. Le comenté que había sido amigo de Iván Illich y que era un poeta extraordinario, de inclinaciones religiosas, gran lector de los textos místicos cristianos.

Me pareció extraño que M, aquejada por una profunda depresión desde hacía dos años, mostrara interés por algo que no fueran su angustia o su falta de sueño. Ella cursó la primaria y la secundaria en una escuela de monjas, conoce bien la Biblia y le tiene gran admiración a Cristo. En sus años universitarios, sus inquietudes espirituales empezaron a dirigirse hacia las tradiciones orientales, pero nunca perdió sus raíces católicas. Posiblemente fue mi mención al rasgo “cristiano” de la obra de Sicilia lo que llamó su atención.

“¿Por qué no me lees un poema de Javier Sicilia?,” me dijo un buen día. “Me da mucha pena lo que le pasó a su hijo”. “Por supuesto. Te va encantar,” le respondí sorprendido. Había yo comprado su libro Vigilias en una librería de libros usados de la colonia Condesa de la Ciudad de México. Le leí primero el poema dedicado a San Francisco de Asís, pero no le generó interés. Después otro titulado “Zazen”, que despertó su curiosidad. Hacía unos días habíamos visto en la video Un Buda, la película de Diego Rafecas que narra la historia de un joven que, en tiempos de la dictadura argentina, se interna en un viaje espiritual que lo lleva a descubrir un importante secreto familiar. La palabra ‘zazen’, que en japonés significa sentarse a meditar, juega un papel central en una trama que había logrado distraer la atención de M por casi dos horas, un hecho insólito en su vida reciente. Pero fue el poema “Vigilias” el que pudo al fin sacarle una expresión de asombro:

Escuchar el rumor bajo la aurora

Del día que se abre a la espesura,

Mirar la madrugada aún oscura

Adelgazarse lenta en cada ahora;

Estar ahí sin tiempo y sin demora

Contemplando el espacio en su mesura

Y sentirse atrapado en la atadura

De su exacto equilibrio que enamora;

Y ser entonces árbol, agua y tierra

Y luz, donde la noche ya vacía

Delínea los contornos de la sierra,

Lo sabe aquel que vela a cielo abierto

En espera de Dios y de su día,

lo sabe sólo quien está despierto.

La casa en la que vivíamos está al borde de la barranca Chalchihuapan, que está colmada de ahuehuetes, colorines, amates, pinos y cazahuates. Por ella corre, incluso en tiempo de secas, un arroyo cristalino. Esa cañada es refugio de cacomixtles, mapaches, tlacuaches, ardillas y, sobre todo, pájaros. La habitan vireos, benteveos, chipes, carpinteros, mirlos, zanates, gorriones, colibrís, chivirines, cuclillos, papamoscas, jilgueros, halcones peregrinos y, en primavera, pericos y cotorras. En alguna ocasión vimos volar, encandiladas por los frescos vientos, dos enormes garzas blancas. Los amaneceres en ese lugar, al que llamábamos Birdland, en honor a esas adorables criaturas y a Charlie Parker, son particularmente gratos porque anuncian el nacimiento de un nuevo día con amables susurros y balsámicos rayos de luz.

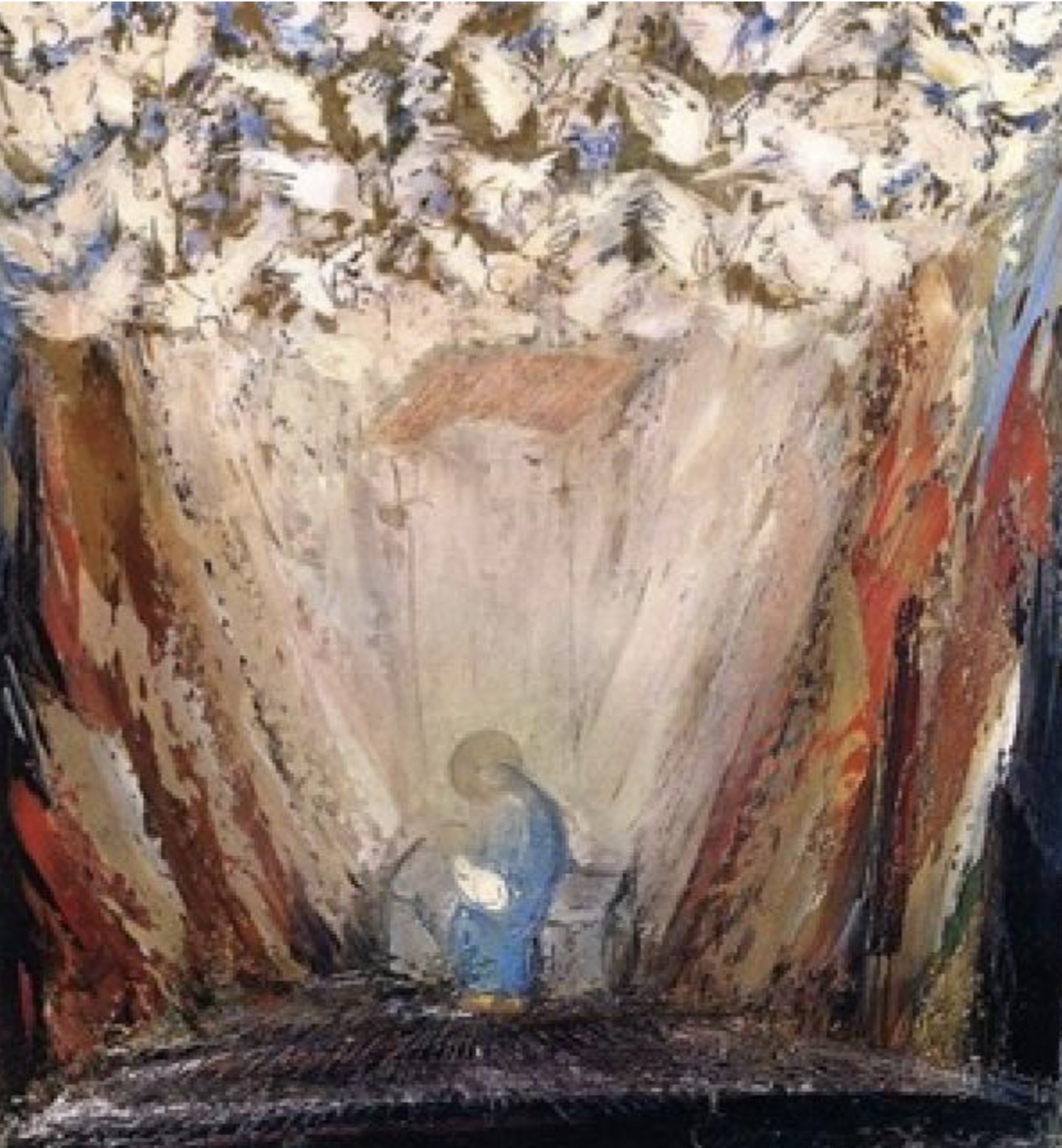

Al parecer, las silvestres madrugadas de las que habla Sicilia resonaron en la atribulada mente de M, porque le recordaban las que ella pasaba junto a nuestra barranca. Ese poema le ofrecía una posibilidad más amigable de soportar las largas horas de insomnio que pasaba deambulando por nuestro jardín, tentada por el vacío del desfiladero.

Una tarde que la asaltó una crisis de angustia particularmente severa, le sugerí que nos aprendiéramos “Vigilias” de memoria. “Tal vez podríamos recitarlo para ahuyentar a tus demonios,” le dije. Le pareció una buena idea y nos pasamos un buen rato en el jardín repitiendo cada verso de aquel poema una y otra vez. El esfuerzo de memorización la distraía. El descubrimiento de los significados de cada estrofa la sorprendía. El murmullo de la barranca, al que ahora se mostraba más atenta, la tranquilizaba.

Durante dos o tres semanas, ese bello texto de Sicilia fue nuestro asidero. Soñamos, ingenuos y románticos ⎯médicos los dos⎯, con la posibilidad de que la poesía nos sacara del hondo atolladero en el que estábamos metidos. Al caer la tarde, al regresar a casa después de caminar incansablemente por las calles del pueblo de Tetela del Monte, la llevaba al jardín y sin previo aviso la pillaba con la primera línea de “Vigilias”: “Escuchar el rumor bajo la aurora …”. Y M, como bajo hechizo, comenzaba a declamar con una concentración y una calma inusitadas. Yo la acompañaba marcándole el ritmo con el brazo en alto. Cuando, confundida, se detenía, la ayudaba a recordar y ella proseguía. Repetir el poema sin grandes interrupciones ⎯tres, cuatro y hasta cinco veces⎯ era motivo de aplausos y sonoras celebraciones. Podía entonces sentarla a merendar sin contratiempos, preparar la toma de sus medicamentos y llevarla después a su cama a descansar. Recuerdo que en aquellos no tan aciagos días, al recostarse sobre la almohada, una traza de orgullo se dibujaba en su hermoso y acongojado rostro.

%2011.05.04%E2%80%AFa.m..png)

%2012.17.45%E2%80%AFp.m..png)

%2010.02.07%E2%80%AFa.m..png)

%2011.42.03%E2%80%AFa.m..png)

%2010.22.59%E2%80%AFa.m..png)