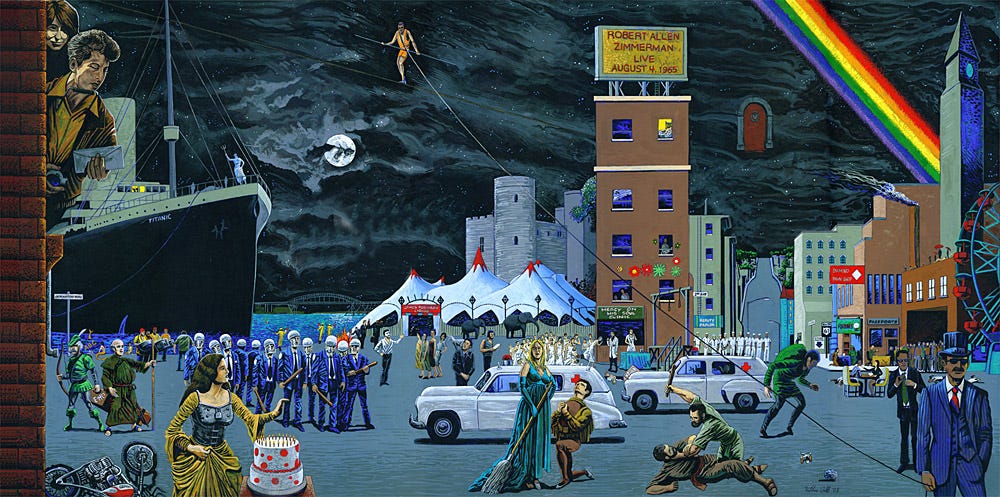

Yes, I received your letter yesterday

When you asked how I was doing

Was that some kind of joke?

[…]

Right now I can't read too good

Don't send me no more letters no

Not unless you mail them

From Desolation Road

Bob Dylan

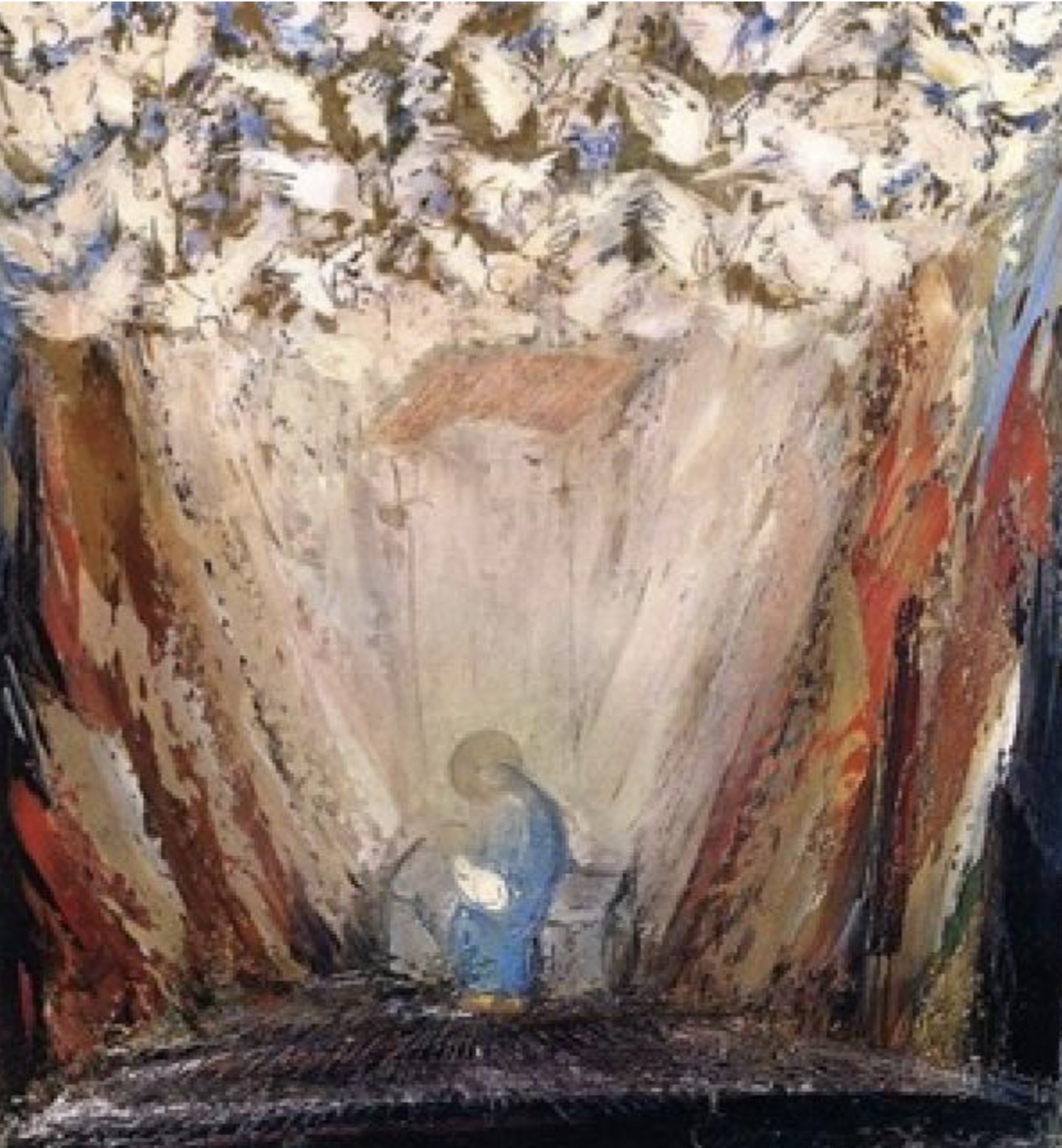

Se cita mucho aquella frase atribuida a Nietzsche de mirar al abismo y sobra añadir que muy pocos se atreven. Crisis o Apocalipsis el diálogo de Javier Sicilia y Jacobo Dayán (Taurus) es un ejercicio único no sólo por atreverse. Lo es en primer término porque más allá de la erudición y la abundancia de referencias palpita a lo largo de todo el diálogo el dolor y sufrimiento reales de Sicilia atestiguado por Dayán desde el 2011 en el proceso de transformarlo en memoria y acción. Lo es asimismo porque se trata de dos laicos que con lucidez hacen uso de sus respectivas tradiciones teológicas, cristiana y judía, para abordar un tema que la modernidad y no se diga la posmodernidad, son sintomáticamente ineptas en articular: la presencia del mal en la historia, en la vida, en todo lo que concierne al ser humano, su sombra inseparable.

El mal y su presencia más allá de lo decible. Un poeta como Sicilia de suyo se ubica en las fronteras del lenguaje, pero como Paul Celan ha bordeado con la vida la frontera trágica, aunque desde su sacudida fe cristiana la mira de manera distinta. La ilustración, la modernidad nunca supieron verla de frente, pensando que la crueldad, la satisfacción en destruir, señales inequívocas del mal, eran una mera fase transitoria de la aventura humana, algo superable mediante la razón, el bienestar, la educación. Enfrentando a la tesis agustiniana de la caída se negaron a verla como aquello que se asoma en las fracturas inherentes a nuestra condición.

La razón: esa abstracción, esa impostura, ese destilado artificial que como tal nunca se encuentra en el hombre en donde lo verdadero son las pasiones, los sesgos, las pulsiones, las sombras, no se sabe si permanentes o intermitentes. Ya Lutero veía a la razón más como una sirvienta de todo lo anterior que otra cosa. Tendrían que llegar Freud y Jung para disipar la ilusión que desde la razón y la conciencia gobernamos nuestra propia casa (nuestro ser) no se diga en una escala que se aproxime a la kantiana paz perpetua entre las naciones. La ilustración le apostaba todo a la razón, la posmodernidad al “pensamiento crítico”. Sea con uno u otro nombre es claro para nosotros que con esa herramienta no se ha llegado a consensos sino a conclusiones radicalmente diferentes, irreconciliables, como de manera tragicómica lo ilustra la academia de las universidades de élite del mundo angloparlante. He ahí la educación formal en su máxima expresión.

Se comprende esa impaciencia con las cegueras de la ilustración a lo largo de todo el diálogo Sicilia/Dayán. Con todo, me parece que se le carga demasiado la mano, que se le responsabiliza de demasiadas cosas. No creo que la escuela de Frankfurt (Adorno y compañía) sea una guía muy confiable desde el momento en que pone a la ilustración en la silla de los acusados por Auschwitz. Quizás la filosofía nunca dejará de ser un exceso en una dirección u otra y en ello queda ejemplificada. El movimiento nazi nunca dejó de ser un movimiento anti-ilustración con esa raíz romántica de tierra y sangre, contrapuesta al universalismo ilustrado y anteponiendo “la cultura” a la civilización. El ideal nazi no era ciertamente un ser humano domesticado por la razón ni mucho menos. Con toda y su malévola maestría de la tecnología industrial, alguien correctamente caracterizó al nazismo como “modernismo reaccionario” pues es una revuelta abierta y descarada contra el concepto mismo de humanidad y los derechos del hombre. Cargarle Auschwitz a la ilustración es reducir inadvertidamente aquello a su dimensión tecnológica. Sospecho que la escuela de Frankfurt al percatarse que la modernidad no desembocó en la revolución proletaria, sino que pudo pasar de largo y dejarla atrás le hizo una recriminación desmedida, un reproche en el que subyace la frustración por el fracaso histórico del marxismo clásico sin reconocerlo abiertamente. Es como si dijeran “la modernidad no supo escuchar a su profeta y ahí tenéis”.

Sabemos bien que los genocidios no nacen con la Shoah, pero no está de más subrayarlo. Ahí está el genocidio armenio perpetuado por los turcos en 1915, el que tuvo lugar en Ruanda machete en mano en 1994. En el año 1258 el ejercito mongol entra a Bagdad y acomete una carnicería en el que se estima que perecen entre 500 y 700 mil habitantes y así pone fin al califato abasí, quizás el punto más alto alcanzado por la civilización islámica. En este siglo el Estado Islámico (ISIS/Dáesh) en el nombre de su califato crucifica a cristianos de Siria e Irak. Los videos se los reservan para la decapitación de occidentales. No hay manera de cargarle eso a la ilustración o a Occidente (bueno, Chomsky encontrará la manera). Tampoco a la hubris tecnológica. Vaya, ni siquiera puede decirse que los genocidios son el resultado de procesos histórico-tecnológicos. Para escándalo de la comunidad de antropólogos académicos los estudios etnográficos, tanto en la amazonia como en Nueva Guinea, muestran los niveles de violencia tribal que pueden alcanzar los pueblos al margen del vértigo cambiante del resto del planeta poniendo fin, de una vez por todas, al mito del buen salvaje.

Al igual que Sicilia y Dayan estoy convencido que el Génesis Bíblico no es un mero recuento torpe e ignorante de los orígenes del mundo porque, en paralelo, dice algo profundo sobre la condición humana. Encuentro fascinantes la interpretación en clave cristiana a la que alude Sicilia (la creación conlleva una retirada de Dios para darle cabida a algo que no es él mismo de modo que el mundo no deja de ser un vacío de divinidad) no menos que la de Dayan: la expulsión del paraíso ante una deidad autocrática e inmadura (o una noción en ese tenor de ésta), es un acto básico de rebeldía que hacen por fin seres humanos a Adán y Eva. Yo añadiría que la desobediencia y la expulsión del paraíso trata de enunciar con las limitaciones del lenguaje mítico el alumbramiento en nuestra especie de la conciencia ¿o autoconciencia? Más que génesis del mundo, génesis o eclosión de la mente humana. A ese momento en que se percibe desnudo le sucede de inmediato un cisura con el mundo natural. El ser humano entiende que ya no está plenamente integrado a ese mundo en un eterno presente: dos naturalezas lo escinden (es un animal y no lo es al mismo tiempo) y de esa grieta su psique recorre nuevas bifurcaciones (amor, odio, deseo o autocontención). Fracturas y microfracturas lo enfrentan con el mundo natural y consigo mismo. De esas fisuras nace la historia y no al revés. La autoconciencia, la guerra con la naturaleza y la caída en el tiempo histórico están íntimamente entrelazadas. La caída nos acompañará en todo. La ilustración sólo fue ingenua en creer que la razón humana por sí misma nos libraría de esa condición; que la redención del hombre está en sus procesos conscientes y en extender su ámbito de control a su entorno. Y es que mientras más intenta controlar más caos se desata.

Es cierto que puede leerse la historia tecnológica de la humanidad como una que no deja de ser la del aprendiz de brujo. Aunque al igual que Sicilia me alarma los nuevos giros que está tomando la tecnología no hago mía una visión ludita al respecto quizás porque soy economista y formo parte de ese irredento gremio de zopencos. En fin, no es de ahora que la tecnología nos esté modificando. La escritura y el libro también modificaron a la humanidad. Estoy seguro de que nadie que lea este texto sería la misma persona de haber sido analfabeta. La lectura nos hizo estructurar nuestros procesos mentales de otra manera. Los procesos mentales del analfabeta y de los pueblos analfabetas estaban más centrados en la observación situacional y en la acción mientras que los nuestros versan más en cómo conectar ideas y fragmentos de información, inevitablemente orientados más hacia nosotros mismos que hacia afuera. Es parte de la condición humana coevolucionar con sus herramientas: una vez que las creamos nos cambian. La especie humana pasó de la mera evolución natural a una biocultural. Desde luego no se trata de una evolución teleológica que garantiza llegar a un buen puerto, simplemente no sabemos hacia donde lleve, pero tampoco significa que el final tenga que ser trágico; lo único que sabemos de cierto es que el fruto del árbol del conocimiento nos puso en movimiento continuo y el sueño entreverado de pesadilla consiste en que no hay marcha atrás.

La lectura del diálogo lleva a dos preguntas en simultáneo. ¿Qué hace peculiar a la civilización occidental y por tanto que hay de peculiar en su crisis actual? Aventuro una respuesta rápida. Occidente fue el resultado de una síntesis de síntesis y su crisis es por una pérdida de equilibrios tanto al interior de sus elementos constitutivos como del equilibrio entre ellos. La civilización occidental nació con tres cimentaciones: Atenas, Roma y Jerusalén. Ello le permitió más adelante incorporar otras influencias como la árabe, pero en el origen están esos tres puntales. En la actualidad cada una de las tres herencias experimenta su propia crisis interna; a su vez van acusando la ausencia de soporte que requieren de las otras dos. El arte y la filosofía que nacieron en Atenas se han liquidado respectivamente cayendo en un vórtice nihilista en donde nociones como belleza y verdad son motivos de negación y escarnio; el institucionalismo tiene una cuna romana y se ha escrito hasta el cansancio de la crisis actual de instituciones esenciales, desde la escuela hasta el sistema político y de impartición de justicia. Le herencia actual de Jerusalén acusa de entrada la crisis de los monoteísmos o regiones abrahámicas. El nivel de conflictividad del medio oriente ha llegado al punto en que se ha perdido toda claridad moral y en donde la condición de víctima y victimario se han fusionado en formas inéditas añadiendo más desesperación y confusión a nuestra era. Sobra hablar aquí de crisis específicas como las de la iglesia católica.

Pero no hay que perder de vista que el cristianismo fue a su vez una síntesis del judaísmo con el misticismo del mediterráneo oriental y la filosofía helenística en el marco del imperio Romano. Ello establece una diferencia esencial con el islam que nace en medio de un vacío civilizatorio, lo que lo hizo una religión feral, acaudillada, enfocada desde su nacimiento a la conquista político- militar. Es cierto que el islam una vez que alcanza su punto civilizatorio descubre a Aristóteles primero que el cristianismo, pero lo hace como una curiosidad intelectual, no lo incorpora orgánicamente al cuerpo de su doctrina. El cristianismo lo hace porque antes lo había hecho con Platón, Plotino y Séneca. El cristianismo es una dualidad de este mundo y el otro, el de la historia, pero también mantiene un pie fuera de su torrente y por eso no se funde del todo con los poderes terrenales. Desde ahí toma el timón después de la caída del imperio romano para iniciar su propio proyecto civilizatorio basado en un principio de autoridad creciente al que procuran contener reyes y príncipes. Su exceso de poder terrenal la va comprometiendo lo que da lugar a una disidencia al interior del cristianismo que culmina en la reforma protestante. Las guerras religiosas de los siglos XVI y XVII motivan el nacimiento de un movimiento que se distancia del odio teológico: la ilustración, la nueva Atenas.

Si bien la ilustración nace como un desafío a la autoridad religiosa me atrevo a decir que tuvo un efecto benéfico inicial sobre el cristianismo y que conjuntamente lograron algo no menor en el siglo XIX: la abolición de la esclavitud. Sin proponérselo la ilustración volvió a poner al cristianismo en la senda civilizatoria que le dio origen, No me parece una casualidad ese renacimiento de pensadores católicos en la Francia de la Tercera República, así como en el resto de Europa hasta antes de la primera guerra mundial. Creo ver una diferencia abismal en el sentido de autoridad y la forma de relacionarse con los seglares que tenía un Papa como Pío IX con respecto a Juan XXIII o el actual León XIV.

Por su parte la ilustración operó en buena medida en Europa y Estados Unidos sobre el humus de las formas de vida cristianas de la población fusionándose en algo que ahora tonta y despectivamente se le llama cultura burguesa: el software sociocultural desde donde se consolidó la cultura civil del atlántico norte. La histórica debilidad de la capa ilustrada, su poca o nula influencia en la población, impide que en Latinoamérica cuaje el software cultural moderno lo que explica en buena medida la disfuncionalidad del capitalismo en la región. Por su parte la erosión del humus cristiano puso a la deriva al liberalismo, vástago directo de la ilustración y su pérdida de tracción lo ha vuelto más una doctrina al servicio de élites político- económicas y académicas que una realidad viva. ¿Será una casualidad que el populismo, esa creación política latinoamericana sea el producto de exportación que llegó con fuerza inusitada al Atlántico Norte? En Latinoamérica el software cultural de la modernidad nunca cuajó; en el atlántico norte se está desintegrando aceleradamente.

El poder sintético de la civilización occidental se ha perdido y somos los testigos de este proceso que es su crisis. La tensión entre civilización y barbarie en el ser humano nunca desaparecerá porque está inscrita en su naturaleza, pero ello no significa que surja una nueva síntesis fuera de nuestros alcances o de nuestra imaginación. ¿Quién en la Roma patricia apostaba algo por el cristianismo? El germen de una nueva civilización quizás esté presente de alguna manera o forma que no sospechamos con el añadido de la enorme incógnita tecnológica. Como sea, el precio para nosotros de transitar del siglo XX al XXI ha sido muy alto para la psique, no se diga para quien ha enfrentado la realidad del mal de manera directa. En cuanto a lo que a mi concierne sólo sé que mi perspectiva es limitada por el hundimiento del terreno en el que estoy parado en este aquí y ahora.

%2012.17.45%E2%80%AFp.m..png)

%2010.02.07%E2%80%AFa.m..png)

%2011.42.03%E2%80%AFa.m..png)

%2010.22.59%E2%80%AFa.m..png)