Hace unos años escribía sobre las víctimas, los verdugos y los ilesos, insistiendo en la importancia de mirar al pasado, de escuchar los relatos de las personas victimizadas y aprender para no repetir, para no justificar y para no dejar de ver y oír lo que también se esté produciendo en el presente. Hoy pienso que no basta con recordar el pasado, porque si esto no se hace desde una mirada constructiva y humana, más humana, lo que puede pervivir es una memoria que mantiene eternamente encendidos los deseos de venganza y configura una identidad fronteriza y defensiva.

Quienes asedian Gaza y quieren acabar con el pueblo palestino lo hacen basándose en la memoria traumática del Holocausto y, más recientemente, de los atentados del 7 de octubre, perpetrados por Hamás. Tanto el actual genocidio como el ataque terrorista son actos de barbarie que hay que condenar. Ambos nacen de memorias traumáticas de pueblos victimizados, pero la respuesta para buscar justicia no puede ser una venganza que reproduzca la barbarie, si queremos permanecer siendo humanos y no deshumanizarnos. Nos hemos dado herramientas jurídicas y políticas para dar respuesta a la crueldad de unos pocos dentro de los límites de la humanidad compartida por todos. Dinamitar el marco de referencia de los Derechos Humanos nos deja indefensos ante las atrocidades que seamos capaces de cometer o de permitir en el futuro.

La memoria por sí sola no nos rescata de la barbarie, pero es necesaria para reconstruir la convivencia. Por eso es tan importante hacer pedagogía de la memoria, para que el recurso a ella no sea un arma de destrucción, sino de construcción de ciudadanía. Cuando la memoria traumática de las víctimas o de sus descendientes se transforma en una identidad totalitaria, da lugar a lo que Giglioli llama los “verdugos inculpables”, que culpan a sus víctimas de lo que “tienen que hacer” para protegerse o para vengarse; es decir, los “verdugos inculpables” convierten a las víctimas en culpables de sus propios actos (en un sentido similar, los maltratadores o quienes abusan de alguien dicen “mira lo que me haces hacer”, para transferir la culpa a sus víctimas). Pero el hecho de haber sufrido una victimización (directa o indirectamente) no exime de la responsabilidad ante los propios actos, porque ser víctima no concede la inmunidad moral, o no debería.

Ante la barbarie

Actualmente, el gobierno de Israel culpa al pueblo palestino de la masacre que ellos mismos están cometiendo, eludiendo sus responsabilidades morales y políticas, porque identifican al pueblo con Hamás y defienden que están vengando a sus víctimas (aunque las hay también de otros países). Pero, como se está afirmando en distintos foros, de la misma forma que no todos los judíos son sionistas y no todos los sionistas desean la aniquilación de los palestinos, no todos los palestinos pertenecen a Hamás. Añadimos normalmente a estas distinciones la de que criticar y denunciar el genocidio no significa ser antisemita.

En muchas formas de victimización, la memoria ayuda a sanar las heridas, pero siempre que permita integrar el pasado en un presente desde el que sea viable el futuro. La cultura del trauma es peligrosa cuando arraiga en una comunidad y desde ella se justifica una política vengativa (y la exención de moralidad, como se ha dicho). Esta reflexión sobre la (des)memoria es importante por lo que ha supuesto en el pasado, por sus consecuencias en el presente, y por lo que va a suponer en el futuro, porque ¿cómo será el recuerdo de quienes sobrevivan a la masacre como víctimas o como testigos? Podrán borrar los nombres propios y aniquilar familias enteras, como ocurrió en la Shoah, pero mientras quede alguien en pie, seguirá vivo su pueblo. ¿Cuál será la configuración de la identidad del pueblo palestino tras este genocidio?

Las experiencias traumáticas anidan en el corazón de los pueblos, se nombren o no. ¿Cuáles son las claves que permitirán reconocer, reparar y afrontar el pasado sin re-traumatizar y sin alentar el deseo de venganza de unos y de otros? Todo lo que desde otros países se trabaje ahora para construir un futuro en paz formará parte de ese relato, y también lo que no se haga. Verdad, justicia y reparación no son solo un lema de las distintas víctimas, es el suelo en el que cimentar el futuro, si queremos que sea en paz. Hay que evitar las reparaciones y compensaciones cortoplacistas, hechas a destiempo y sin atender a todas las partes implicadas. La reparación no debería suponer o dar lugar a una nueva victimización en el futuro.

Los atentados del 7 de octubre fueron una acción atroz e injustificada que había que condenar y que merecía una respuesta, pero el gobierno de Netanyahu ha contraatacado con una lógica belicista, cuando no es un Estado el que atacó, sino un grupo terrorista. Hamás no es el interlocutor de una hipotética guerra, porque no es un ejército que protege a la población palestina, sino que tiene sus propios intereses como grupo terrorista, que no coinciden con los del pueblo palestino. Los términos en los que se desarrolla una guerra no definen lo que está ocurriendo en Gaza, por eso se da fuera de los límites de las llamadas “leyes de guerra”. Hay un marco legal internacional pensado para combatir el terrorismo, incumplirlo es abandonar los pilares de un Estado democrático y salirse del marco de los Derechos Humanos.

Lo que estamos viendo en directo a través de las pantallas no es una guerra —ni permite combatir el terrorismo—, es un genocidio y no debería dejarnos indiferentes. Algo sucede en nuestra mirada y en nuestra forma de estar en el mundo si la barbarie de la que estamos siendo testigos en directo no nos con-mueve ni nos moviliza en alguna dirección y sentido. Como dije en Víctimas e ilesos y sostengo ahora, reducir el dolor ajeno a mero espectáculo nos ciega moralmente: cuanto más lo vemos, menos lo reconocemos. Si realmente miramos con atención a las víctimas, no podemos dejar de escuchar su grito, incluso cuando apagamos las pantallas o cerramos los ojos y nos tapamos los oídos.

Haciendo memoria

¿Qué significa hoy detenerse a escuchar el grito de las víctimas del genocidio en Gaza? ¿Qué respuesta pide el pueblo palestino por parte del resto de países? No es muy distinta a lo que llevan pidiendo durante décadas: el derecho a ser, a existir, a tener una tierra y una identidad como pueblo. Cada vez más países se suman al reconocimiento del Estado de Palestina, es un paso importante para avanzar en esa respuesta necesaria. Pero de nada servirá si se consuma el genocidio. Como casi siempre ocurre con la respuesta ante las víctimas: llegamos demasiado tarde y nos vamos demasiado pronto. Están llegando las muestras de solidaridad y de denuncia desde iniciativas ciudadanas, pero se necesita además el respaldo institucional y la voluntad política para detener la barbarie.

Tengo muy presente estos días el libro Una tierra para dos pueblos. Escritos políticos sobre la cuestión judeo-árabe, que recoge textos de Martin Buber (1878-1965), recopilados por Paul R. Mendes-Flohr. Buber defendía la creación de un Estado binacional, con el diálogo como única forma de lograr la paz. Pensaba que ambos pueblos tenían algo en común: aman la tierra que comparten y esperan poder vivir en ella en paz. Decía que “es necesario que soportemos repetida y continuamente lo más difícil, que cumplamos con ambas exigencias como si fueran una sola: la exigencia del momento y la de la verdad” (Buber, 2009, p. 293). Franz Rosenzweig (1886-1929), amigo de Buber, pensaba que crear un Estado judío antes de tiempo y sin diálogo sería el origen de una violencia (contra quienes estuviesen en esa tierra y los Estados vecinos) que se eternizaría en el tiempo.

Podemos decir que, tal y como se dieron los pasos para la creación del Estado de Israel, Rosenzweig tenía razón, pero a veces tener la razón no es suficiente para resolver los problemas. Como dice Buber, es importante la verdad, pero también “la exigencia del momento” y hoy, que ya existe Israel, hay que buscar la forma en que pueda existir también Palestina, para que esa violencia cese por fin. La única salida que detendrá el ciclo de la violencia es el reconocimiento del Estado palestino, por mucho que Netanyahu repita que eso no va a ocurrir, y la reconstrucción dialogada de un relato sobre el pasado que permita habitar el presente en paz.

Lamentablemente, la propuesta vital y política de Martin Buber quedó eclipsada por la fuerza de la violencia encabezada por Ben-Gurión y que se manifiesta hoy en la barbarie perpetrada por el gobierno de Netanyahu. Buber comprendía que la verdadera política es aquella que actúa de forma que el pueblo no cargue con una excesiva culpa, respecto a las generaciones futuras. Quizá por eso dejó la política, porque comprobó muy pronto que la política que triunfaba en su país y en el mundo era muy distinta. Sus cartas, conferencias y artículos seguirán estando vigentes hasta que convivan los dos Estados en una tierra en paz.

P. Levi hablaba de tres tipos de víctimas: los hundidos (que no sobrevivieron a la Shoah), los salvados (que sí sobrevivieron y conocemos en parte lo ocurrido por sus testimonios) y los herederos (que no vivieron la experiencia, sino que son las siguientes generaciones). Considero que estos últimos, entre los que se encuentran quienes preservan hoy una memoria que conforma su identidad defensiva, no fueron víctimas directas ni indirectas, sino que han heredado las consecuencias sociales y políticas de la victimización que sufrieron sus antepasados. De la forma en que custodien esa herencia dependerá el modo en que construyan su presente y su futuro.

Hoy, algunos de los herederos están vengando simbólicamente las atrocidades sufridas por su pueblo —en el pasado más lejano y cercano— reproduciéndolas con la coartada de la autodefensa. ¿Qué convierte en justas sus acciones? ¿El mero hecho de que las realicen ellos y no sus “enemigos”? Butler considera que el uso de la violencia, que ella rechaza, se suele justificar o desde el principio de reciprocidad (si otros la usan, yo también) o desde el principio de autodefensa. Pero en este segundo caso, no siempre se defiende el derecho a ser o a existir, sino que se utiliza la autodefensa como recurso para autoafirmarse, protegiendo privilegios y posesiones (o tratando de ampliarlas). Esta autodefensa solo se justifica a sí misma (no en otros), entendiendo que quien la ejerce tiene una vida considerada digna y valiosa, pero ¿quién decide qué vidas deben ser protegidas y cuáles no?

El término en disputa

Hasta ahora me he referido a lo que está ocurriendo en Gaza como un genocidio, consciente de que en esta reflexión sobrevuela la batalla del relato, como un dron que por momentos hace estallar la posibilidad del diálogo. Se trata de una discusión que surge cuando hay que nombrar el pasado y también el presente. Quien tiene el poder de nombrar lo que ocurre (y que otros asuman ese lenguaje) puede condicionar la forma de abordarlo. Porque las palabras señalan u ocultan, muestran o silencian.

Cuando lo que se tiene delante es una realidad en la que hay sufrimiento, víctimas, verdugos, testigos, no es indiferente el modo en que se nombra, porque de ello depende el reconocimiento de quién es quién y quién tiene la responsabilidad en lo que sucede. Por eso no es lo mismo un conflicto entre personas que un abuso, una invasión que una guerra, una guerra que un genocidio, porque cada nombre dibuja un mapa distinto que permite o bloquea unos caminos u otros en el diálogo, en la búsqueda de soluciones y en el reconocimiento de derechos. Esta discusión sobre el término es importante por lo señalado y también es urgente, porque de ella depende, como se ha dicho, la determinación de las responsabilidades.

El informe elaborado por Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, está siendo la base para que se reconozca oficialmente que lo que se está cometiendo es un genocidio. La cuestión del término no debe obstaculizar la respuesta, pero para darla es importante el nombre que adoptemos. Que lo llamemos genocidio, terrorismo de Estado o crimen de lesa humanidad, no hará que dejen de morir civiles, pero que lo llamemos guerra tampoco, y ralentizará la respuesta, porque asumir que es un conflicto entre partes iguales deja a las víctimas civiles completamente indefensas (recordemos que Hamás no es el interlocutor válido por parte del pueblo palestino y que para Israel y para EEUU, su principal aliado, tampoco existe el Estado de Palestina).

Los nombres por sí solos no salvan vidas, pero sí ayudan a reconocer a las víctimas y a señalar a los culpables, para que rindan cuentas ante la Justicia. El hecho de que este genocidio no se parezca exactamente a otros no significa que no lo sea, como ya reconocen muchos organismos internacionales. Es distinto porque la realidad cambia y las estrategias para aniquilar y para eludir responsabilidades, también. Que una víctima o un victimario lo sean de una forma que desconocíamos no significa que no haya sido victimizada la primera y que no sea culpable el segundo.

Aprovechando el desacuerdo respecto de las palabras, se puede hacer creer que lo que se está llevando a cabo es inevitable, como respuesta a un ataque previo (como venganza), para que así sus consecuencias negativas, es decir, las muertes de civiles, sean justificadas o consideradas una desgracia. Reconocer que lo que está haciendo el gobierno de Israel es una injusticia y no una desgracia es lo que puede indignarnos y movilizarnos, para no caer en la justificación, la indiferencia o la resignación. La pasividad ante las injusticias, la ceguera moral, conducen al inmovilismo social y político. No desdibujemos la frontera entre la desgracia y la injusticia, porque estamos ante algo que es evitable e injusto.

Rendir cuentas

Como afirma Judith Shklar en Los rostros de la injusticia, “la diferencia entre desgracia e injusticia a menudo implica nuestra disposición y nuestra capacidad para actuar o no actuar en nombre de las víctimas, para culpar o absolver, para ayudar, mitigar o compensar, e incluso para mirar hacia otro lado” (2013, p. 28). Mientras no rindamos cuentas con el pasado y con el presente en nombre de nuestra humanidad, los responsables de la barbarie seguirán sin hacerlo en el futuro. Pero el grito de las víctimas pide también hoy una respuesta. La desesperanza y la indiferencia conducen al mismo callejón sin salida, aunque una se base en una resignación ética y la otra en la ceguera moral.

La indiferencia es cómplice con los verdugos y la desesperanza es un lujo que las personas ilesas no nos podemos permitir. ¿Cómo respondemos hoy ante el sufrimiento injusto? ¿Qué nuevas formas de solidaridad tenemos que ensayar ante las actuales formas de sufrimiento de personas inocentes? (2022, p. 152). Cada cual, desde el lugar en el que esté y la tarea que desempeñe, puede hacer algo para mostrar su indignación, exigir acciones por parte de los representantes políticos y evitar así que la crueldad tenga la última palabra.

En mi caso, el gesto de escribir un post no resuelve nada, pero el silencio tampoco, y creo que callar sí empeora la situación en la que estamos. Paremos, parad el genocidio. Como decía Etty Hillesum refiriéndose a la Segunda Guerra Mundial, no es culpa de dios que hayamos llegado a este punto, sino nuestra. Los pequeños gestos que nos humanizan pueden ir preparando el terreno hacia la construcción de ese mundo en el que la barbarie sea algo del pasado, de lo que hacer memoria, para no repetirla.

Referencias

Belmonte García, Olga (2022). Víctimas e ilesos. Ensayo sobre la resistencia ética. Herder.

Buber, Martin (2009). Una tierra para dos pueblos. Escritos políticos sobre la cuestión judeo-árabe. Ediciones Sígueme.

Butler, Judith (2021). La fuerza de la no violencia. La ética en lo político. Paidós.

Giglioli, Daniele (2017). Crítica de la víctima. Herder.

Levi, Primo (2009). Trilogía de Auschwitz: Si esto es un hombre. La tregua. Los hundidos y los salvados. El Aleph.

Shklar, Judith (2013). Los rostros de la injusticia. Herder.

Rosenzweig, Franz (2021). La Estrella de la redención. Sígueme.

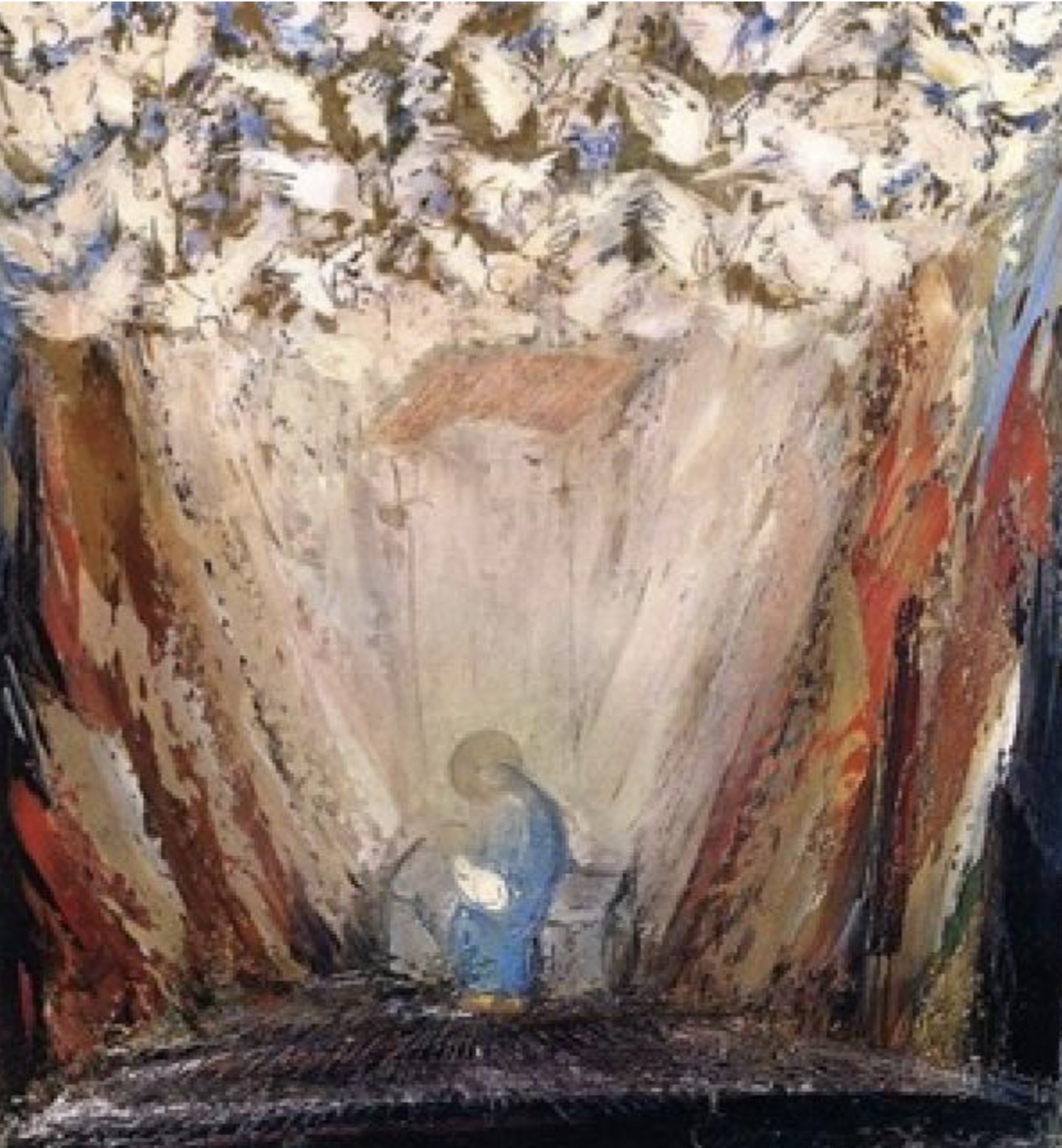

Arte en portada

The War, Marc Chagall

%209.27.18%E2%80%AFa.m..png)

%2012.17.45%E2%80%AFp.m..png)

%2010.02.07%E2%80%AFa.m..png)

%2011.42.03%E2%80%AFa.m..png)

%2010.22.59%E2%80%AFa.m..png)